KERUSUHAN sosial yang terjadi pada akhir Agustus 2025, seharusnya tidak dilihat sekadar sebagai gejolak spontan rakyat. Ia merupakan cerminan mendalam dari rapuhnya hubungan antara warga negara dan para pemegang kekuasaan. Di balik peristiwa tersebut tersimpan dua akar persoalan utama: kesenjangan sosial-ekonomi yang kian melebar dan perilaku koruptif serta tidak etis di kalangan elite.

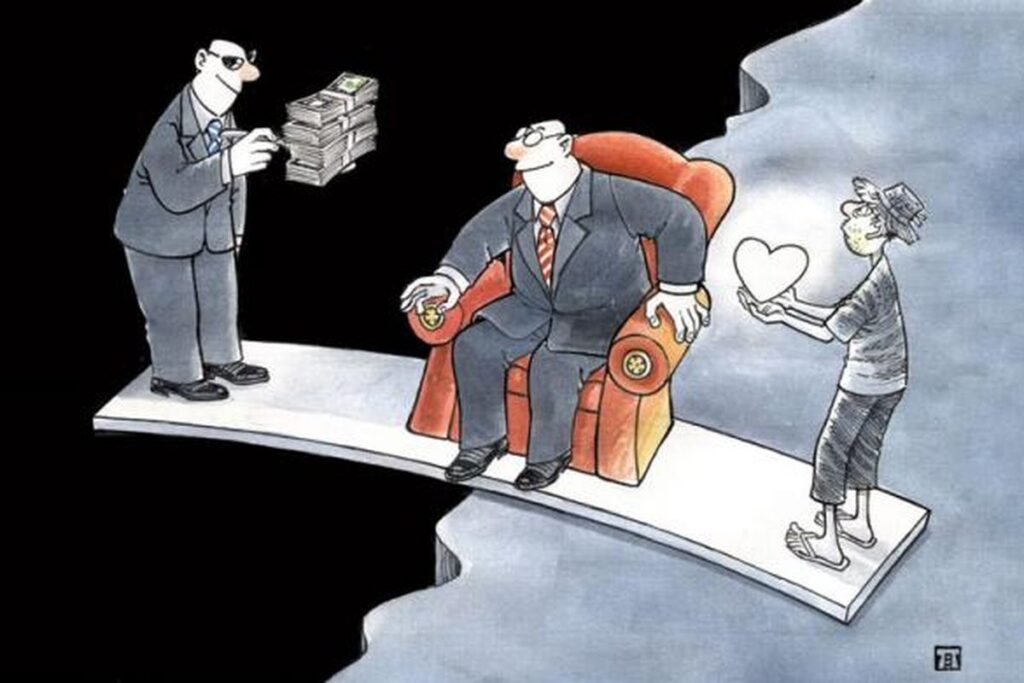

Kesenjangan pendapatan dan akses terhadap lahan telah menciptakan jarak struktural yang memisahkan rakyat dengan penguasa. Dalam waktu yang sama, perilaku para pejabat publik yang terjebak dalam gaya hidup hedonistik menambah luka kolektif masyarakat. Tidak sedikit pejabat yang kehilangan kemampuan membedakan ruang publik dan ruang privat. Mereka gemar memamerkan kekayaan (flexing) di tengah penderitaan rakyat, seolah-olah kemewahan menjadi simbol keberhasilan. Fenomena ini diperparah lemahnya sistem hukum yang gagal memberi efek jera terhadap pelaku korupsi.

Akibatnya, pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya menjadi praktik biasa, tetapi telah berubah menjadi budaya.

Polarisasi sosial pun membesar — bukan hanya antara rakyat dan penguasa, tetapi juga di antara para elit sendiri. Hakikat kepemimpinan: Dari Leiden sampai Khodim Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk kembali meninjau hakikat kepemimpinan dari perspektif filosofis. Baik tradisi Barat maupun Islam sepakat bahwa memimpin berarti menanggung beban. Barat mengenal adagium “to lead is to suffer” (Leiden is Lijden) — memimpin adalah menderita.

Sementara dalam tradisi Islam dikenal prinsip “Sayyidul qawm khadimuhum” — pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Ungkapan ini bukan hadis yang sahih, tetapi merupakan falsafah kepemimpinan yang hidup dalam tradisi Islam sejak masa awal, bahkan sebagian ulama menisbatkannya kepada Umar bin Khattab. Kedua pandangan ini menegaskan satu hal: pemimpin sejati adalah mereka yang bersedia menderita demi kesejahteraan orang lain. Jabatan publik bukanlah kehormatan yang patut disombongkan, melainkan tanggung jawab moral yang menuntut pengorbanan.

“Menderita” di sini bukan berarti hidup sengsara secara fisik, melainkan kesediaan untuk menyusahkan diri demi memudahkan orang lain.

Pemimpin yang benar akan mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya. Ia tidak mencari kenyamanan dalam jabatan, melainkan menjadikan jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, di dunia maupun di hadapan Tuhan. Pejabat publik yang ideal bukan hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki kesalehan moral. Seorang pejabat publik harus siap mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, bahkan hartanya untuk kepentingan masyarakat.

Ia harus qanaah — merasa cukup dengan apa yang diperoleh secara sah dan resmi, serta menjauhkan diri dari kerakusan terhadap harta dan fasilitas negara. Prinsip hidupnya sederhana: hidup fungsional, bukan seremonial; melayani, bukan dilayani. Kepuasan seorang pejabat publik tidak boleh diukur dari akumulasi kekayaan, fasilitas, atau status sosial yang melekat padanya, melainkan dari sejauh mana ia mampu menghadirkan perubahan positif bagi rakyat.

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin kecil ruang privatnya; semakin besar pula tanggung jawab publik yang harus dipikul. Sayangnya, realitas kita menunjukkan arah sebaliknya. Kekuasaan sering dijadikan tameng untuk memperluas ruang privat dan memonopoli sumber daya publik. Akibatnya, muncul jurang moral yang semakin lebar antara pejabat dan rakyat. Al-Qur’an mengingatkan kita melalui Surah Ali Imran ayat 152 bahwa di antara mereka yang diberi kekuasaan, ada yang menghendaki dunia dan ada yang menghendaki akhirat.

Kekuasaan bukanlah anugerah yang bebas risiko; ia adalah ujian yang menguji integritas dan ketulusan niat. Dalam konteks inilah, pejabat publik diuji: apakah kekuasaan akan ia gunakan untuk memperkaya diri, atau untuk menegakkan keadilan? Apakah jabatan akan menjadi jalan menuju kemuliaan, atau menjadi sebab kehinaan moral? Kemenangan politik bukan ukuran keberhasilan seorang pemimpin.

Ukuran yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana kekuasaan itu digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Refleksi: Ke mana arah pejabat publik kita? Pertanyaan mendasar yang kini perlu diajukan oleh setiap pejabat publik adalah: Quo vadis? Ke mana arah kekuasaan ini akan dibawa? Apakah ia akan terus menjadi sarana memperkaya diri dan kelompoknya, atau justru dijadikan instrumen untuk memperluas kemaslahatan rakyat? Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang mau “menderita” demi rakyat.

Di tengah polarisasi sosial yang kian tajam, pejabat publik dituntut untuk menghadirkan teladan moral. Mereka harus menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dengan negara, bukan tembok yang memisahkan keduanya.

Pada akhirnya, jabatan bukanlah kemuliaan yang harus dinikmati, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kekuasaan adalah ladang ujian bagi integritas dan spiritualitas seseorang. Hanya mereka yang menjadikan dirinya pelayan rakyatlah yang layak disebut pemimpin sejati.